일정기(日政期)를 살다 죽어간 시인 윤동주는 알고 보면 한국 좌파들이 “지적기만”으로 활용했던 대표적인 인물이다. 윤동주는 유니크한 감수성과 삶에 대한 깊은 고뇌를 잔잔하고 서정적 필치로 담아냈단 평가를 받으며 한국인의 큰 사랑을 받고 있다. 국민 시인의 반열에 올랐다고도 할 수 있다.

윤동주가 한국인들의 각광을 받는 가장 큰 이유 가운데 하나는 그가 바로 ‘일제강점기’ 27세의 젊은 나이로 일제의 감옥에서 죽음을 맞았다는 비극적 운명에 대한 동정 때문이다. 다른 이유도 있는데, 민족의 저항시인, 독립운동가, 애국시인이란 커다란 월계관을 타의에 의해 썼기 때문이다. 한국인은 물론이고 조선족들조차도 한 점의 회의와 의심도 없이 그런 정형화된 수식어에 공감한다.

최근, 한국정부는 윤동주를 ‘독립공로자’로 추념하고 기린다고 한다. 하지만 필자는 그 이유가 무척 궁금하다.

필자는 윤동주의 후학으로 약 30년 전 일본 동지사대학에 유학한 이래 그의 작품과 평전 그리고 관련 문헌을 탐독하고 음미해 왔다. 하지만, 오늘날 한국인들이 언급하고 공감하는 일제에 대한 저항, 항일, 독립의지는 털끝만큼도 발견할 수 없었다.

그의 작품 속에서 포착되는 순수, 청결, 결백, 우수(憂愁), 고독, 자책 등 인간의 보편적 심성과 철학적 내지 종교적 의미의 자아성찰은 역력하고, 탁월하다. 하지만 그의 순수문학을 이데올로기적으로 해석하는 것에는 반대한다.

물론 윤동주에 대한 동정 혹은 오마주는 충분히 이해할 수 있다. 하지만, 한국인들은 그를 개인으로서의 윤동주 혹은 순수한 시인으로서의 윤동주가 아닌 ‘정치적 이데올로그’ 윤동주로 간주하는 커다란 우(愚)를 범하고 말았다.

필자가 직언하고자 하는 바는 다음과 같다. 한국인들은 민족주의와 애국주의라는 정치적 이데올로기 틀에 윤동주를 욱여넣음으로써 자신들이 원하는 대로 말하고 춤추게 하는 일종의 ‘꼭두각시’로 만들어버렸다. 그런 다음 민족의 제단에 모셔놓고 있다.

한국인들이 그렇게도 사랑하는 ‘서시’에 대해서도 “별은 한민족을 상징하며, 그 어떤 바람에도 흔들리지 않고, 저항하는 확고한 민족혼을 윤동주가 노래하고 있다. 일제에 의해 갈기갈기 찢겨졌지만, 절대로 사라지지 않는 민족의 언어, 마음, 삶을 별이라는 단어에 담고 있다”고들 한다. 물론 이런 해석도 가능하다. 하지만, 한국인들은 이것만이 ‘정답’이라 우긴다. 다른 해석의 여지를 허용하지 않는다.

필자는 윤동주를 민족과 애국이라는 범주에 포함시키고 정해진 ‘정답’만을 허용하는 그런 답답하고 위선적인 민족주의와 애국심을 불편하게 생각한다. 민족과 애국만을 터전으로 삼아 일률적인 ‘정답’만을 강요하고, 윤동주 시를 두고 “민족의 저항을 노래한 시다”라고 세뇌하는 교육 방식에 결코 찬성할 수 없다.

필자가 보건대 윤동주는 이미 완성된 시인이었다. 그렇지만 그가 아까운 나이로 일제에 의해 삶을 마감하지 않았다면 해방된 조국에서 아주 거물 시인으로 성장했을 거라는 한국인의 막연한 상상과 안일한 동정이야말로 바로 후대들이 만들어 낸 ‘윤동주의 비극’이 아닐까?

한국 사회는 민족감정을 바탕으로 윤동주를 동정했고, 가엾은 젊은 시인을 살해한 간악한 일제에 분노했다. 이 때문이었을까. 한국인들은 윤동주를 ‘일제에 과감히 저항하다 죽어간 비운의 천재 시인’이란 이미지를 덧씌운 것도 모자라 ‘반일 민족주의’의 ‘꼭두각시’로까지 만들었고, 이를 철저히 이용했다.

예를 들어 보자. 저항시라 회자되는 그의 유작 ‘슬픈 족속’엔 “흰 수건이 검은 머리를 두르고 흰 고무신이 거친 발에 걸리우다. 흰 저고리 치마가 슬픈 몸집을 가리고 흰 띠가 가는 허리를 질끈 동이다”는 구절이 있다. 한국인들은 이를 ‘흰’것은 조선 민족의 심벌이며 ‘검은 머리, 거친 발, 슬픈 몸, 가는 허리’는 일정기 한민족의 슬픔이며, ‘질끈 동이다’는 완강한 저항의 표현이라 해석한다.

그러나 필자가 봐서는 그저 전통 복식으로 온몸을 두른 조선인의 이미지를 시적으로 표현했을 뿐이다. 그 무슨 저항이니, 완강한 투지니 하는 것과는 큰 거리감을 느낀다. 어떤 특정 이데올로기로 포장한 문학은 늘 억지와 기만을 동반하기 마련이다.

지난 칼럼 “일정기 조선인은 저항·항일했는가?”에서 지적했듯이 산더미같이 쌓일 정도로 많은 친일문학을 수치로 여기는 한국 좌파들은 민족의 얼을 지켜낸 ‘저항·항일문학’의 발굴이 무척이나 절실했을 것이다. 그래서 친일문학의 산더미 속에서 ‘구명초(求命草)’처럼 찾아낸 것이 바로 윤동주였다. 반일, 저항, 항일, 애국 시인으로 죽었다는 ‘신화적’ 윤동주를 호출해 낸 것이다.

요컨대 한국 좌파가 젊은 나이로 일제에 의해 요절했던 윤동주에게 ‘민족의 저항시인’이라는 월계관을 씌워준 이유는 친일로 점철된 한국 근대문학의 ‘부끄러움’을 ‘한 점의 부끄럼도 없기를 바랐던’ 윤동주로 불식하고자 하기 위함이었다.

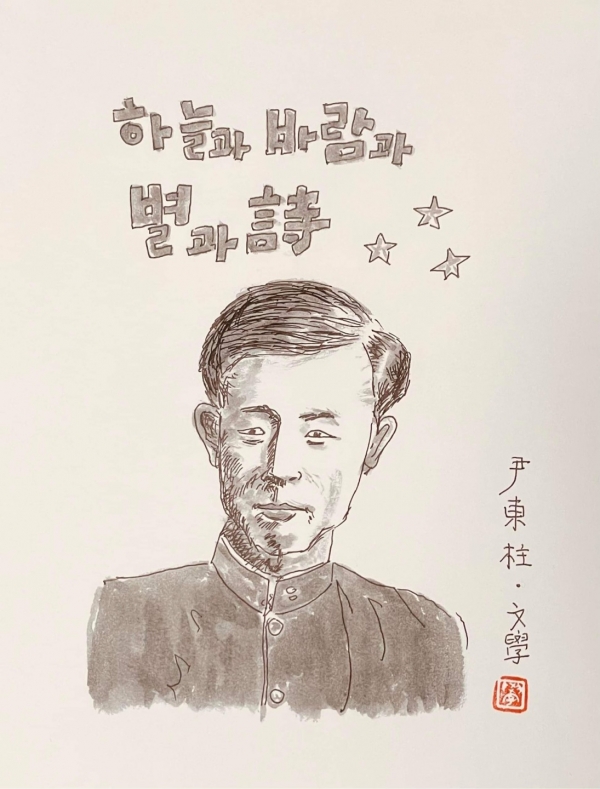

이러한 결과 윤동주는 대한민국 ‘저항문학’의 제단에 꼭두각시 신위로 모셔지게 됐다. 이것이 한국과 조선족이 공모해서 만들어 낸 ‘윤동주 신화’의 슬픈 진실이다. 하늘과 바람과 별을 노래했던 순수한 서정시인 윤동주는 죽어서 이렇게 심한 인격적 모독을 당하게 되었다. 차라리 윤동주를 그냥 서정시인으로 내버려 두었으면 좋았을 텐데 말이다.

김문학 일중한국제문화연구원장(현 일본 거주)