[현대중국의 슬픈 역사] 36회. "변방의 중국몽": 인식착오 혹은 정신분열

[現代中國의 슬픈 歷史] 36回. "邊方의 中國夢": 認識錯誤 혹은 精神分裂

<<문혁춘추>> 제 2부 연재를 시작하며

2018년 1월부터 1년 넘게 펜앤마이크를 통해서 "문혁춘추: 현대중국의 슬픈 역사"를 연재해 왔다. 35회의 연재를 통해 대략 1948년에서 1962년까지 15여 년의 파란만장한 역사를 살펴 보았다. 2부에서는 "문화대혁명"(1966-1976, 이하 문혁)의 역사를 본격적으로 탐구하려 한다. <<문혁춘추>>의 제호를 내걸고도 왜 우리는 그 이전의 역사에 1년 이상 머물러 있었나? 문혁은 중국공산당의 혁명투쟁 과정에서 배태된 필연적 결과이기 때문이었다.

실제로 문혁의 출발점은 1940년대 연안시절 중국공산당의 정풍운동(整風運動, 1942-1944)까지 소급된다. 1940년대의 정풍운동은 비판과 집단감시를 통한 "사상개조"의 시도였다. 중국공산당은 전 인민의 사고방식, 생활습관, 정치의식, 윤리의식, 전통풍습, 도덕감각, 예술취향까지 순식간에 일양적으로 개조하려 했다. 물론 전체주의적 억압과 집단주의적 폭력 이외엔 다른 방법이 있을 수 없었다. 언론탄압, 표현제약, 사상통일, 상호감시, 정치세뇌, 격리수용, 강압고문, 강제노동 등등..... 그 과정에서 중국의 개개인은 자유를 빼앗기고, 개성을 상실하고, 인격 말살의 위기에 내몰렸다. 문혁은 전체주의적 집단폭력의 최고조였다.

문혁의 역사를 살펴보기 전, 우선 3-4회에 걸쳐 "변방의 중국몽"이란 제목 아래 한국사회에 만연해 있는 친중주의의 뿌리를 찾아보려 한다. 미중 무역전쟁이 고조되는 이 시점에서 반드시 점검해야 하는 문제다. 여전히 많은 한국 사람들은 문혁의 광기와 폭력에 대해 알지 못하며, 중국혁명의 어둠에 대해선 눈을 감고 있기 때문이다.

1. 친중주의의 뿌리를 찾아서

2019년 현재 대한민국 좌파 지식인들은 여전히 "중국몽"에 취해 있다. 중국을 기회의 땅으로 미화하는 조정래의 판타지 소설 <<정글만리>>을 보면, 미국 서부시대 골드러시 몰이를 연상시킨다. 중국을 방문한 대한민국 대통령은 중국을 "높은 산봉우리"라 칭송하면서 "우리는 작은 나라"이지만 "중국몽"에 동참하겠노라 연설한 바 있다. 외교 프로토콜을 깨는 도발적인 저자세의 근저에는 중국의 사회주의 혁명과 "중국의 붉은 별" 모택동에 대한 좌익세력의 맹목적인 동경과 존경이 깔려 있다. 구한말 숭명사상의 시대착오를 능가하는 기막힌 "변방의 중국몽"이 아닐 수 없다.

"변방의 중국몽"은 한국 좌파세력의 정신적 구루(guru) 고(故) 리영희가 1970-80년대 발표한 중국관련 책자들에 근거하고 있다. 리영희는 살아생전 스스로 만든 중국신화가 그릇된 지식, 편향된 정보, 오도된 확신이 빚어낸 일장춘몽에 불과했음을 자각하지 않을 수 없었다. 물론 그는 분명하게 오류를 인정하진 않았다. 그저 1978년 개혁개방 이후 욱일승천하는 중국의 경제를 목도하면서 "중국에 대한 흥미를 잃었다!"는 애미한 회피성 발언으로 자신의 오류를 에둘러 인정했다. 대약진운동을 칭송하고 문화혁명까지 극구 찬양했던 리영희로선 스스로의 착오에 대해 변명조차 할 수 없었음이다. 문제는 여전히 그를 구루로 떠받드는 낡은 세력의 인식착오다. 바로 그들이 국정을 쥐락펴락 갖고 놀고 있는 대한민국의 현실이다.

현재 대한민국에 널리 퍼져 있는 정치적, 외교적 친중주의는 합리적이지도, 실용적이지도, 현실적이지도 않다. 쉽게 납득될 수 없는 사회심리학적 기현상(奇現象, anomaly)일 뿐이다. 이 기현상을 설명하기 위해선 사회문화적 분석이 요구된다. 오늘날 대한민국에 만연한 친중주의는 엄격한 현실검증을 통해 낱낱이 해체되어야만 한다. 본격적으로 문화대혁명(1966-1976)의 슬픈 역사를 탐구하기에 앞서, 한국의 "중국몽," 친중사대의 뿌리를 파헤쳐 본다.

2. 두 개의 한국, The Two Koreas

외국에서 관찰해 보면, 현재의 대한민국은 최첨단의 지식정보 사회이면서 동시에 낡은 이념에 포박당한 묘한 자폐증의 사회처럼 보인다. 한국의 많은 사람들은 헌법에 보장된 표현의 자유를 맘껏 누리면서 대한민국을 “헬조선”이라 폄훼하고 저주한다. 한국을 헬조선이라 비하하는 많은 한국인들이 표현의 자유는 고사하고 거주/이전의 자유도 제한된 중화인민공화국을 동경하고 격찬하는 "정신분열"(schizophrenia)을 과연 어떻게 설명할 수 있을까?

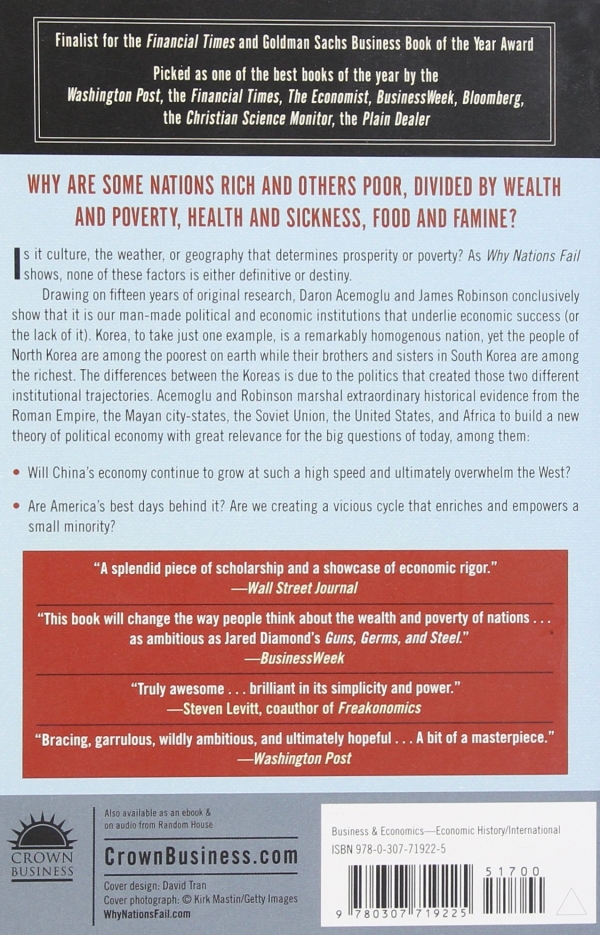

MIT의 경제사학자 아세모글루(Daron Acemoglu) 교수와 시카고 대학의 로빈슨 (James A. Robinson) 교수는 기념비적인 경제사학의 대작 <<국가는 왜 실패하는가?>>(Why Nations Fail?)에서 남북한의 차이를 가장 드라마틱한 경제사적 사건으로 꼽고 있다. 자유진영에서 포용적 개방경제를 채택한 남한은 미증유의 경제성장을 이룩했지만, 공산권에서 폐쇄적 착취경제를 채택한 북한은 최악의 경제실패 사례가 되었다. 이 책 뒤표지의 광고문(blurb)에는 바로 이런 문구가 있다.

“코리아는 놀랍도록 동질적인 국가이다. 북한 사람들은 지구에서 가장 빈곤한 축에 속하지만, 남한에 있는 그들의 형제와 자매들은 가장 부유한 축에 속한다. 두 개 코리아의 차이점은 두 개의 서로 다른 제도의 궤도로 나아간 정치(politics)에 기인한다.”

자유민주주의 시장경제라는 사회경제적 제도를 선택한 대한민국 성립기의 정치적 결정이 오늘의 대한민국을 만들었으며, 공산전체주의 명령경제라는 사회경제적 제도를 선택한 북한의 정치적 결정이 오늘날의 북한을 만들었다는 설명이다. 역사발전의 동력을 설명해 온 여러 학자들 중에 이보다 더 명쾌한 이론을 제시한 경우도 흔치 않다.

실제로 대한민국은 냉전 시기 미국 주도의 자유진영에 편입되어 불과 한 세대 만에 기적적인 경제성장을 달성한 최고의 성공사례로 꼽힌다. 1919년 3.1 운동 직후 당시 경성에서 선포된 대한민국 한성임시정부(Republic of Korea)의 약법(約法)은 미국헌정사의 권리장전(權利章典, Bill of Rights)을 모태로 삼아 표현, 사상, 신념, 언론, 집회, 결사, 소유 등의 자유를 공민(公民)의 기본권으로 천명했다. 임시정부의 법통을 이은 대한민국 헌법의 기본정신은 자유주의와 민주주의에 기초하고 있다. 한성정부 시절부터 오늘에 이르기까지 거의 100년의 세월 동안 대한민국의 헌법정신은 서구식, 보다 구체적으로는 미국식 자유민주주의를 근간으로 삼아왔다.

1950-60년대 냉전(冷戰)의 위기를 헤쳐 오면서 대한민국은 한미군사동맹의 비호 아래 개방형 수출입국 정책에 따라 파죽지세로 세계시장을 향해 뻗어갔다. 대한민국의 성공은 국경을 넘고 문화의 장벽을 넘어 세계의 모든 민족과 어울려 함께 이룬 접촉과 확산, 교류와 혼융의 성과다. 다시 말해, 미국 중심의 세계질서에 적극적으로, 창조적으로, 주체적으로 편입한 결과다.

그럼에도 대한민국은 냉전 시대 자유진영의 모든 나라 중에서 단연 가장 극심한 반미주의(反美主義)의 나라다. 멀리 볼 것도 없이 2008년 광우병 파동을 상기해 보자. 이명박 정권이 크로이츠펠트 야곱병을 유발하는 “프리온(prion)”이란 미국산 독극물을 퍼트려 온 국민의 건강을 해치려 한다는 거짓, 과장, 조작, 선동에 정부는 속수무책으로 무너졌다. 광장의 중학생이 스테이지에 올라와 마이크를 들고 “살고 싶다!” 절규하던 동영상이 온라인으로 실시간 세계 전역으로 퍼져 나갔다.

격분한 광화문 시위군중의 사진이 당시 뉴욕타임스 1면을 장식했는데, 사진 아래는 “미국소고기 수입반대 데모”(protest against the imports of U.S. beef)라는 짧은 설명이 붙었다. 함께 그 사진을 보던 미국인 동료 교수가 내게 물었다. “한국의 법률이 미국보다 훨씬 더 엄격한가?” 한우의 경우 전수조사를 한 적도 없으며 월령 50개월도 유통된다는 기사를 읽었다고 전했더니, 그 교수가 고개를 끄덕이며 말했다. “그럼 전형적인 경제적 보호주의구나. ‘미친 소 소동’란 제목으로 책을 한 권 써보지 그래! (Then it’s a typical economic protectionism! Why don’t you write a book called ”mad cow scare?)”

3. 반미친중의 심리 분석

한국전쟁 당시 미군 사망자는 36,574명에 달했으며, 부상자의 총수는 103,284명으로 집계된다. 미국은 무려 14만의 사상자를 내면서 대한민국을 위해 한반도를 누비며 공산전체주의 세력과 맞서 싸웠던 바로 그 나라이다. 많은 한국인들은 그러나 미국의 희생에 대해 일말의 고마움도 표하지 않는다. 패권국가 미국이 자국의 이익을 위해 한반도에서 전쟁을 수행했으며, 미국의 개입 때문에 오히려 더 많은 희생자가 발생하다고까지 생각하는 듯하다. 대신 노근리 사건 등 일부 미군에 의해 저질러진 일탈적 전쟁범죄만을 집중조명하며 '반미의식'을 유감없이 드러낸다.

기회만 주어지면 강렬한 반미의식을 드러내는 바로 그 사람들은 묘하게도 중국에 대해선 일언반구 비판도 없다. 중국 자체의 인권유린, 정치범죄에 대해서도 무관심할 뿐더러 한국에 가해지는 중국의 횡포와 폭력에 대해서도 항의조차 못한다. 대통령 수행 기자단이 집단폭행을 당해도 꿀먹은 벙어리가 된다. 왜 이런 정신분열이 생겨났을까? 한국인들의 반미의식 저변엔 다층적이고도 복합적인 심적 기제가 작동하고 있다. 결코 쉽게 설명될 수 없는 현상이지만, 우선 다음 세 가지 요인만 짚어 보자.

첫째, 역사적으로 한국의 반미주의 밑에는 19세기 서세동점의 역사 속에서 생겨난 “황색인종주의”(Yellow racism 혹은 racialism)가 깔려 있는 듯하다. 서구인들은 “백인의 책무”(burden of the white men)를 강조하며 제국주의적 식민경영을 확대해갔다. 서구의 충격 속에서 전통의 중국사회가 해체될 때, 조선인들 역시 중국과의 일체감 속에서 위정척사의 정열에 사로잡혔다. 중국 아래 조선, 조선 아래 일본, 그보다 더 아래에 금수(禽獸)같은 서양 오랑캐가 있다는 중화적(中華的) 세계관의 연장이다. 한국의 민족주의가 대미(對美)적 적개심으로는 쉽게 비화되지만 대중(對中)적 적개심으론 쉽게 표출되지 않는 기현상의 밑에는 황인종의 동류의식 같은 게 깔려 있다고 볼 수 있다. 인류의 공통점, 인간의 보편성을 보지 못한 채 피부색, 머리색, 눈색깔 등 인종적 특색만에 착목하는 낡은 19세기적 사고방식이다.

둘째, 한국 지식인들에 무비판적으로 갖게 되는 반자본주의 내지 사회주의 성향을 꼽을 수 있다. 인텔리겐치아의 사회주의 성향은 19세기 중엽 이후 미국, 프랑스, 영국을 포함한 거의 모든 국가에서 관찰되는 범지구적 현상이었다. 한국의 경우, 조선시대 성리학의 명분론적 세계관 역시 인텔리겐치아의 사회주의 성향을 더욱 강화시킨 문화적 배경으로 흔히 지적된다. 성리학의 도덕관은 “천리를 지키고 인욕을 없애라!(存天理滅人欲)”는 경구로 압축된다. 성리학적 도덕의식에 입각해서 볼 때, 개인주의, 이윤추구, 사적소유의 추구는 세속적 탐욕주의, 물질주의, 기능만능주의로 인식되기 쉽다. 성리학이 자본주의와 결합되기는 쉽지 않다. 그러한 문화적 배경 속에서 20세기 한국 인텔리겐치아 다수는 사회주의를 선호했을 수 있다. 현실가능성을 떠나 사회주의는 만민평등의 이상을 담고 있기 때문이다.

셋째, 역사적으로 연원을 더 소급해 가면, 동아시아의 극단적 반미 이데올로기는 이미 태평양전쟁 시기부터 일제에 의해 주입되기도 했다. 대동아전쟁 당시 일제는 한반도를 포함한 제국의 전 지역에 “귀축미영(鬼畜米英)” 혹은 “귀축미국(鬼畜米國)”이란 슬로건을 내걸었다. 귀축이란 불교용어로 아귀(餓鬼)와 축생(畜生)을 의미한다. 미국이 바로 아귀와 축생, 곧 죄악을 저지르는 사악하고도 열등한 종족의 나라라는 의미이다. 전쟁의 막바지에 일본 본토에 대한 미국의 대대적 공습이 이어지면서 “귀축미영”은 더더욱 강렬하게 일제치하 “황국신민”의 뇌리에 각인되었다. 일본 군국주의자들와 사회주의자들은 묘하게도 바로 이 “귀축미영”의 이데올로기를 공유했다. 해방 이후 소련은 해방자, 미국의 점령군이라는 선전이 먹혀들 수 있었던 밑바탕엔 놀랍게도 일제의 유산이 깔려 있는 듯하다.

1944년 3월 1일 <<아사히 그래프(アサヒグラフ)지>>의 표지

1970-80년대 남한의 좌파이론가들은 미국의 제국주의적 침탈이 결과적으로 대미종속성을 강화시키고 한국경제는 궁핍화될 것이라 설파했다. 물론 대한민국의 경제는 그들의 전망과는 정반대의 방향으로 나아갔다. 1990년대 소련이 붕괴되고 동구사회주의권이 몰락하면서 남한의 사회주의자들은 잠시 사상적 잠복기를 겪는다. 그러나 그들의 반미주의는 다양한 형태로 줄기차게 이어졌다. 요컨대 대한민국 좌파집단의 친중주의 저변에는 19세기적 황색인종주의와 반(反)자본주의와 일본제국 “귀축미영”의 반서구주의가 깔려 있는 듯하다.

4. 친중주의의 미망(迷妄)

중국은 분명 수천 년의 장구한 역사와 웅혼한 문화를 자랑하는 세계 최대(最大), 세계 최장(最長)의 문명이다. 소년기부터 중화문명에 매료되어 긴 세월 중국을 공부해온 사람으로서 나는 중국에 대한, 중화문명에 대한 각별한 애정을 갖고 있다. 중국의 언어, 철학, 역사, 문학, 음악, 음식, 무술, 의학 등 모든 것을 사랑한다. 20년 넘게 깊은 우정을 쌓아온 많은 중국친구들은 내겐 소중한 자산(資産)이다. 그들과 만날 때면 나는 언제나 중국음식에 고량주를 곁들이며 논어의 구절을 읊조린다. "유붕자원방래 불역낙호(有朋自遠方來 不亦樂乎)!"

나는 그러나 정치적 "친중주의자"는 아니다. “I am not politically pro-Chinese!” 현재 중화인민공화국은 중국공산당정부의 일당독재 권위주의 지배체제이기 때문이다. 중국정부는 유엔헌장에 명시된 인간의 기본권을, 국제법에 명시된 “모든 사람의 인권과 기본적 자유”를 심각하게 제한한다. 중국에선 표현의 자유도, 집회/결사의 자유도, 언론출판의 자유도, 거주/이전의 자유도, 출산(出産)을 포함한 기초적 신체의 자유까지도 제대로 누릴 수 없다. 사회주의 국가 중국은 노동자농민의 나라를 표방하고 있지만, 1982년 재개정된 오늘의 중국헌법에는 “파업의 권리”(노동쟁의권) 자체가 삭제되어 있다. 오늘날 대한민국의 국민이라면 누구에게나 보장된 기초적인 자유를 안타깝게도 중국인들은 누리지 못한다.

세계은행의 지니계수(GINI Index) 발표를 보면, 중국의 경제적 불평등(42.2, 2012년)은 이미 미국(41, 2013)보다 심각한 수준이다. 반면 대한민국(31.6, 2012년)은 사회주의를 표방한 중국에 비해 훨씬 더 평등하다. 1인당 GNP 3만 불을 바라보는 의료/교육 선진국 대한민국이 “헬조선”이라면, 1인당 GNP 8천불의 의료/교육 후진국 중국은 과연 뭐라 불러야 할까? 왜 영리한 한국인들은 유독 중국의 현실에만 어두운 것일까? 14억 인구에 기초한 “규모의 경제” 때문일까? 군사력 때문일까? 아니면 조상에게 물려받은 사대(事大)의 DNA 때문일까?

이미 언급한대로 한국전쟁 이래 대한민국의 경제성장은 세계사에서 유래를 찾기 힘든 대표적 성공사례다. 중국의 경우, 모택동 치하 27년간은 정책실패와 경제침체의 연속일 뿐이었다. 문혁 이후 1978년 등소평의 집권으로 천신만고 끝에 “개혁개방” 정책을 추진하면서 비로소 1960-70년대 대한민국에 비교될만한 급속한 경제성장을 이룩했다. 돌이켜 보면, 지난 27년간 중국이 지체돼 있던 틈에 한국은 운 좋게도 먼저 앞으로 나아간 것이다. 덕분에 한국은 지금도 사회, 경제, 정치, 과학, 기술, 문화, 예술 등 거의 대부분 분야에서 중국에 대한 비교우위를 누리고 있다. 만약 모택동 대신 장개석이 집권하여 1949년부터 중국대륙의 연안지역만이라도 대만(臺灣)의 경제처럼 개발했다면, 대한민국의 수출입국이 가능했을까? 거대한 중국대륙을 따돌리는 대한민국의 경제적 대약진(大躍進)이 과연 가능했을까?

세계시민의 상식에서 보면, 민주주의를 갈구하는 사람은 결코 친중 노선을 취할 수 없다. 자유를 희구하는 사람 역시 친중이념을 견지할 수 없다. 심지어는 평등지향의 사회주의자 역시 친중사대를 택할 수는 없다. 오로지 박정희 방식 개발독재를 최상의 제도라 생각하는 사람만이 오늘의 현실에서 친중주의자가 될 수 있을 뿐이다. 웃지 못할 아이러니가 아닐 수 없다. 그 아이러니를 리영희를 숭상하는 낡은 운동권세력은 자각조차 못하고 있는 듯하다. <계속>

송재윤 객원칼럼니스트 (맥매스터 대학 교수)

- [송재윤의 문혁춘추] 35회. "인민민주 인격살해: 국가주석의 최후"

- [송재윤의 문혁춘추] 34회. “흑묘와 백묘의 변증법”

- [송재윤의 문혁춘추] 33. “영도자의 어쭙잖은 변명”

- [송재윤의 문혁춘추] 32회: “책임지라, 빅브라더!”

- [송재윤의 문혁춘추] 31회. “체어맨(Chairman)의 외교술”

- [송재윤의 문혁춘추] 30회. “차르(Czar)의 유토피아”

- [송재윤의 문혁춘추] 29회. “언론이 인민을 굶겨죽이다!”

- [송재윤의 문혁춘추] 28회. “정치가 인민을 굶겨죽이다!”

- [송재윤의 문혁춘추] 27회. “인류사 최대의 기근”(1)

- [송재윤의 문혁춘추] 37회. "변방의 중국몽": NL 주사파의 친중주의

- [송재윤의 문혁춘추] 38회: "변방의 중국몽: 좌파 친중주의의 뿌리"

- [송재윤의 문혁춘추] 39회. "변방의 중국몽: 모택동, 김일성의 빅브라더"

- [송재윤의 문혁춘추] 40회. "변방의 중국몽: 거짓의 시대, 진실투쟁의 전술은?"

- [송재윤의 문혁춘추] 41회. "문화대반란의 서막'

- [송재윤의 문혁춘추] 42회; "저격수의 등장, 대반란 1막1장"

- [송재윤의 문혁춘추] 43회. "대반란의 각본: 독초를 제거하라!"

- [송재윤의 문혁춘추] 44회. "대반란의 쓰나미, 독초들의 저항"

- [송재윤의 문혁춘추] 45회. “사상투쟁, 말의 전쟁”

- [송재윤의 문혁춘추] 46회. "정치는 정글이다: 모주석의 촉"

- [송재윤의 문혁춘추] 47회. “황제의 간지: 정치는 속임수다!”